虽不明就里,食品君还是扫了码,看看货品虚实。扫完确实吃一惊:20枚土鸡蛋5元,4斤鸡胸肉7元,1升澳洲牛奶4.9元,5斤脆甜红富士3.6元,承诺最快20分钟送货上门……比家门口的社区菜场便宜得多。

有人说,巨头入场、高额补贴,抢占和挤压了小商小贩的生存空间;也有人说,这是新的商业形态,甚至可能改变未来企业竞争版图。

到底是什么原因,让这些互联网巨头不惜“放下身段”,加入“卖菜”这么传统的生意?

而这种“网上买菜”的方式,会挤垮实体菜市场吗?相比于线上选菜,菜市场有哪些优势?平台补贴为什么不是长久之计?菜市场的存在对一个城市意味着什么?

“羊毛” 能薅多久?

足不出户,送菜上门、下载app送现金补贴、免费送菜……数十亿甚至上百亿的现金砸向消费者,把消费者砸得晕头转向,把小菜贩砸得云里雾里。可这样的套路能持续多久呢?

可以说,“烧钱”补贴用户是互联网巨头进入新兴市场的主要手段之一,通过超大补贴力度迅速吸引大量消费者,进而在行业内实现垄断。无论是之前的网约车、共享单车和充电宝,还是如今的生鲜配送、社区电商,其实都是如此。

早年间,网络外卖平台饿了么和美团,为了培育、抢占市场,一边一单单补贴展开竞争、一边一轮轮融资烧钱。这种情况上演最激烈的时候,曾有用户一顿大餐只花了几块钱。战况之惨烈,让当年融资超过10亿美元的饿了么和融资超过20亿美元的美团都苦苦不堪支撑。2015年底,两大外卖平台格局基本已定后,筋疲力尽的双方才逐渐减小补贴。

俗话说“羊毛出在羊身上”。如今互联网巨头纷纷入局,未来网络生鲜市场格局趋于稳定之后,消费者还能薅多久的“羊毛”?互联网行业天生就具有垄断性,巨头们在培育了市场,分割了市场之后,当前消费者所享受的这些补贴可能将不复存在。

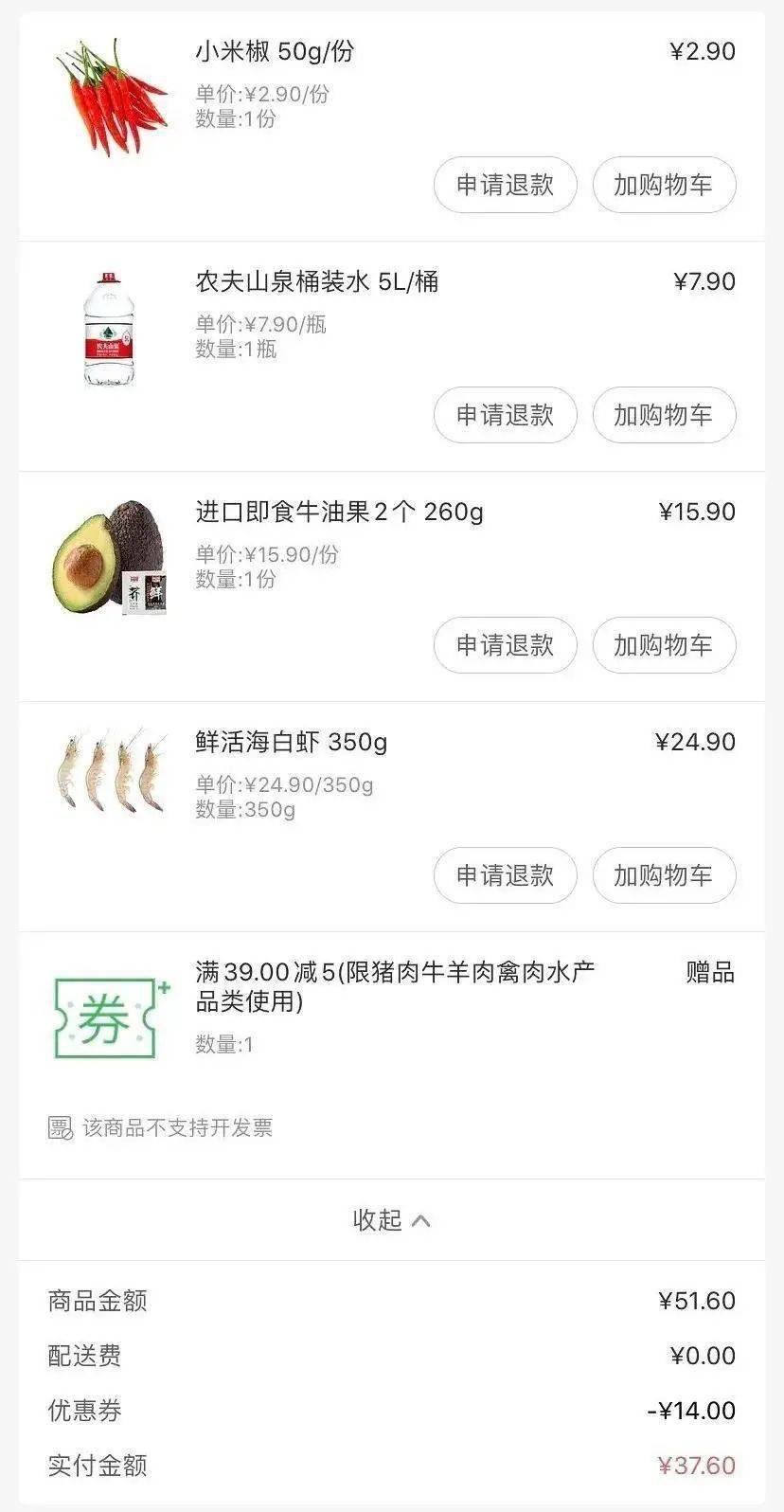

某生鲜平台用户订单截图。

所以说,“烧钱”培养、抢占市场,只是一时之计,而非长久之策。对消费者而言,在没有“羊毛”可薅后,用什么方式和渠道买菜,也会逐渐恢复多样化。

这个思路挺不错。今年疫情期间,湖北等地的小区普遍采用这一模式购买生鲜、日用品。岛妹居住的小区也有“团长”分发物资,不出小区就能吃到特色小吃、新鲜果蔬。

那为啥巨头们今年又突然扎堆“卖菜”市场?

因为在互联网企业眼中,它已成为新风口——能增加流量、持续变现,给越发逼仄的业务版图打开新空间。

这对巨头们太重要了。当下广义互联网人口接近峰值,流量新增困难,获客成本大增,新客增长缓慢。举例来说,阿里往年每季度新增月活用户上千万,今年三季度下滑至700万,同时其获客成本则由去年底的800元/人增至1158元/人;今年上半年,美团交易用户数、活跃商家数均增长,但用户平均年交易数却下降了。

当流量增长、变现遭遇瓶颈,摆在企业面前的选择是,要么去争夺现有流量,要么开辟新战场。此时,卖菜成为新选项之一。

这就是巨头扎堆儿卖菜的算盘。

菜市场对城市来说,意味着什么?

法国历史学家费尔南·布罗代尔曾经说过:没有市场就没有城市。可见,在人类的发展进程中,市场起到了十分关键的作用。

放到今天,我们已经不能再用单一的眼光来看菜市场这一公共区域了。我们到菜市场,也不再是满足购买需求这么简单了。

和家人遛弯买菜、与熟悉的商贩聊天和讨价还价、菜场和小摊的人情味和烟火气、通过商贩累积起的多年的邻里情……对于这个笼罩着“技术至上”氛围的社会来说,即便是一二线城市,也有大批菜市场的簇拥者独立于互联网的浪潮之外。

江苏省社科院社会政策所副研究员何雨认为,实体菜市场有独有的场景和空间,可以带来更多生活气息——消费者能够挑选新鲜的蔬菜水果,和热情的摊贩交流,与附近的邻里攀谈,甚至是享受讨价还价带来的快感。

菜市场不仅是社交场景的重要承载地,也是保障民生的重要存在。对于消费者来说,它只是我们购物的一个选择,但对菜市场的一些商贩来说,这是他们赖以生存的“港湾”。

近几年,不少地区的政府也都已经在出台相关规定,为菜市场改造升级提供补助。2017年起,北京发改委计划连续3年每年出资两亿元,补助商业便民服务设施建设,其中菜市场是补助的重点。这两年,广州也在实施菜市场升级改造工程。上海十多年前就开始整顿马路菜场,随着旧城改造工程的推进,新建了大批室内菜市场。

诚然,互联网嵌入日常生活的大趋势是不可阻挡的。如何让互联网更好便利我们生活的同时,让菜市场在这场大潮中适应并升级?如何让互联网电商与小商小贩在合理的市场规则下共生?这是我们需要思考的问题。